|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Je größer der Aperturwinkel eines Objektivs ist, desto größer ist dessen Auflösungsvermögen. Ausgehend von dieser Erkenntnis ist es natürlich von großem Interesse diesen Zusammenhang zwischen Aperturwinkel und Auflösungsvermögen auch mathematisch zu beschreiben bzw. zu berechnen.

Das Auflösungsvermögen eines Mikroskopobjektivs wird somit vom Sinus des halben Öffnungswinkels (=Aperturwinkel) des Objektivs bestimmt. Diese Größe (Sinus des Aperturwinkels) wird als "numerische Apertur" oder "N.A."des Objektivs bezeichnet und das Auflösungsvermögen d ergibt sich zu: d = l/N.A. Wir werden nachfolgend sehen, dass diese vorläufige Definition der N.A. nur für den Fall gilt, dass sich Luft zwischen der Frontlinse des Objektivs und dem Deckglas bzw. dem Präparat befindet. Nach der Formel aus der vorangehenden Darstellung kann man leicht errechnen, dass das Auflösungsvermögen für unsere Anordnung mit geradem Durchlicht maximal im Bereich der Wellenlänge des Lichts liegt, da der Sinus des Aperturwinkels nicht größer als 1 werden kann. Nachfolgend wollen wir die Verhältnisse untersuchen, die entstehen, wenn sich nicht Luft, sondern eine Flüssigkeit ("Immersionsöl") zwischen Deckglas und Objektivfrontlinse befindet. Da der Lichtbrechungsindex dieser Flüssigkeit möglichst den gleichen Wert der angrenzenden Gläser hat, spricht man bei dieser Anordnung auch von "homogener Immersion".

Durch die Immersion gelangen nun auch stärker geneigte Lichtstrahlen in das Objektiv. Dies gilt natürlich auch für an Präparatstrukturen gebeugtes Licht! N.A. = n * sin(s) Die numerische Apertur und mit ihr das Auflösungsvermögen können hierdurch um etwa den Faktor 1.5 gesteigert werden. Das Prinzip der "homogenen Immersion" wird durch Ernst Abbe 1878 in die Mikroskopie eingeführt. Als Immersionsöl verwendet man zunächst Zedernholzöl. Heute werden für diesen Zweck jedoch synthetische Öle eingesetzt, die in ihrer Handhabung wesentlich bequemer sind. Neben der Steigerung der Auflösung bringt die homogene Immersion noch weitere Vorteile. Die Berechnung der Objektive wird erleichtert und durch die ausbleibende Lichtbrechung zwischen Präparat und Frontlinse bleibt die Entstehung von störendem Reflexlicht in diesem Bereich aus. Die Verwendung von Immersionsöl ist natürlich nur mit Objektiven möglich, die für diesen Zweck konstruiert wurden. Man unterscheidet deshalb "Immersionsobjektive" von "Trockenobjektiven", die nicht immergiert werden dürfen. Immersionsobjektive sind durch eine entsprechende Beschriftung (z.B. "oil") gekennzeichnet und liefern ihrerseits nur im immergierten Zustand einwandfreie Bilder.

Eine Doppelspalt-Anordnung wird aufgelöst, wenn neben dem Hauptmaximum noch mindestens ein Nebenmaximum in das Objektiv gelangt. Wird ein Präparat nicht mit geradem, sondern schrägem Durchlicht beleuchtet, so erfolgt eine Auflösung mitunter auch dann, wenn der Winkel zwischen Haupt- und Nebenmaximum I größer als der halbe Öffnungswinkel des Objektivs ist.

Schräges Durchlicht erhält man dann, wenn die bislang im Brennpunkt des Kondensors befindliche punktförmige Lichtquelle seitlich verlagert wird. Sie befindet sich dann immer noch auf der Brennebene des Kondensors und das Licht tritt weiterhin in der Form ebener Wellen aus diesem hervor. In diesem Fall sind die Wellenfronten jedoch geneigt, wobei die Neigung mit zunehmendem Abstand der Lichtquelle vom Brennpunkt ebenfalls zunimmt. Ein Kondensor besitzt in seiner objektseitigen Brennebene eine verstellbare Irisblende, welche als "Aperturblende" bezeichnet wird. Dies ist gleichbedeutend mit einer an diesem Ort befindlichen in ihrer Größe veränderlichen Lichtquelle, die mit zunehmender Öffnung der Blende nicht mehr einen Punkt-, sondern einen Flächencharakter besitzt. Lichtstrahlen, die vom Rand der Aperturblende aus durch den Kondensor verlaufen besitzen hierbei den größten Winkel zur Richtung der optischen Achse. So wie eine Blende in der bildseitigen Brennebene eines Objektivs dessen Öffnungswinkel und somit die numerische Apertur des Objektivs bestimmt ist dies auch bei der Aperturblendes des Kondensors der Fall. Diese Blende bestimmt nun den Öffnungswinkel der vom Kondensor abgegebenen Strahlen. Man spricht hierbei von der "Beleuchtungsapertur".

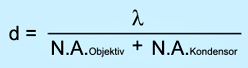

Liefert die Lichtquelle zusammen mit dem Kondensor einen Lichtkegel, der den Öffnungswinkel des Objektivs genau ausfüllt, so ist die Beleuchtungsapertur genauso groß, wie die numerische Apertur des Objektivs. Das Auflösungsvermögen ist in diesem Fall gegenüber der Beleuchtung mit geradem Durchlicht genau verdoppelt. Für das Auflösungsvermögen d des Objektivs im Durchlicht ergibt sich dann:

Vereinfacht kann man für den Grenzfall, dass Objektiv- und Kondensorapertur den gleichen Wert haben, auch sagen : d = l/2N.A. Nun kann man auch die für die Lichtmikroskopie im Durchlicht prinzipiell erreichbare Auflösung bestimmen. Verwendet man ein hochauflösendes Immersionsobjektiv mit einer N.A. von 1.40, so ergibt sich dessen Auflösungsvermögen für eine mittlere Wellenlänge von 0.55µm zu: d = 0.55µm/2.8 ≈ 0.2µm. Die Auflösungsgrenze in der konventionellen Lichtmikroskopie im Durchlicht liegt somit bei günstigsten Rahmenbedingungen im Bereich von 0.2µm. Dies bedeutet, dass bei der untersuchten Doppelspalt-Anordnung die Spalte einen Abstand von minimal 0.2µm haben können um unter den günstigsten Bedingungen (maximal erreichbare Aperturen von Objektiv und Kondensor) gerade noch durch ein Lichtmikroskop aufgelöst zu werden.

Die Funktion der Aperturblende liegt in der flexiblen Anpassung der Beleuchtungsapertur an das verwendete Objektiv und in gewissem Maße auch an die Eigenheiten des Präpatrates. Zumeist stellt man die Beleuchtugsapertur des Kondensors so ein, dass diese etwas geringer ist, als die numerische Apertur des Objektivs. Bei dem obigen Beispiel werden bei einer Beleuchtungsapertur zwischn 0.4 und 0.5 die besten Resultate erzielt. Bei niedrigerer Beleuchtungsapertur wird die Struktur der Schale nicht mehr hinreichend gut aufgelöst. Größere Beleuchtungsaperturen führen zu einem zunehmend flauen Bildcharakter. Dies gilt insbesondere für Beleuchtungsaperturen, die größer als die numerische Apertur des Objektivs sind.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||