|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Kehren wir nach dem kurzen Exkurs zur Klärung der Begriffe "Beugung" und "Interferenz" zurück zu Abbes Versuchen zur Bildentstehung im Mikroskop. Ernst Abbe kommt nach seinen ersten Mißerfolgen zur Überzeugung, dass die Beugung an Präparatstrukturen einen wesentlichen Einfluss auf die Bildentstehung im Mikroskop haben muss. Der Öffnungswinkel eines Objektivs bestimmt dann den relativen Anteil des gebeugten Lichts, der in das Objektiv gelangt. Bei gerader Beleuchtung entspricht der halbe Öffnungswinkel genau dem Beugungswinkel, den das gebeugte Licht maximal annehmen kann um noch vom Objektiv aufgenommen zu werden. Dieser halbe Öffnungswinkel des Objektivs wird auch als "Aperturwinkel" bezeichnet. Für seine Untersuchungen zur Bildentstehung schafft Ernst Abbe, wie von ihm nicht anders zu erwarten, zunächst einmal genau definierte Versuchsanordnungen, die wir nachfolgend etwas näher betrachten wollen. Er beschränkt sich zunächst auf eine gerade Beleuchtung mit punktförmiger Lichtquelle im Durchlicht wie in der folgenden Darstellung.

Die Bezeichnung "Austrittspupille des Objektivs" für dessen bildseitige Brennebene wird Ihnen zunächst rätselhaft erscheinen. Bei der Behandlung der Köhlerschen Beleuchtung wird Ihnen dann der Begriffsursprung deutlich werden. Merken Sie sich zunächst nur, worum es sich bei dieser Bezeichnung handelt. Mikroskope für die Beobachtung transparenter Präparate im durchfallenden Licht (= "Durchlichtmikroskope") besitzen unterhalb der Präparatebene einen so genannten "Kondensor", der die Wirkung einer Sammellinse hat. Befindet sich eine punktförmige Lichtquelle im objektseitigen Brennpunkt dieses Kondensors, so verlassen die Lichtstrahlen den Kondensor als zur optischen Achse paralleles Strahlenbündel und das Präparat wird mit dem von uns gewünschten "geraden Durchlicht" beleuchtet. Wellenoptisch ist dies eine ebene Wellenfront, die senkrecht zur optischen Achse ausgerichtet ist. In der Praxis ist es allerdings schwierig eine Lichtquelle direkt im Brennpunkt des Kondensors unterzubringen. Es genügt aber, wenn man stattdessen ein Bild der Lichtquelle in den Brennpunkt bringt. Dieses Bild wirkt dann als Lichtquelle. Für die nachfolgenden Überlegungen ist es zunächst ausreichend, wenn wir einfach davon ausgehen, dass sich die Lichtquelle tatsächlich im Brennpunkt des Kondensors befindet.

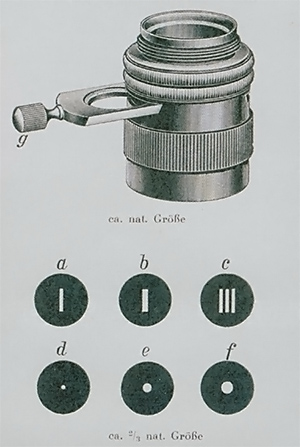

Zu einer klar überschaubaren Versuchsanordnung gehören natürlich auch vereinfachte Modellpräparate. Abbe verwendet hier bestimmte Punkt- und Linienmuster, die auf einem speziellen Objektträger, der "Abbeschen Diffraktionsplatte" eingraviert sind.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||